どうも、ふみやさん(@fmyaku1015)です。

カルシウム拮抗薬の中で一番使われてるんじゃないかってくらいのアムロジピンですね。

流し聴きしたい方はこちら↓

基本情報

| アムロジン(アムロジピン)の基本情報 | |

|---|---|

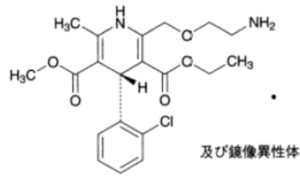

| 【成分名】 | アムロジピン |

| 【構造式】 |  |

| 【製品名】 |

先発品 |

| 【配合剤】 |

エックスフォージ配合錠(+バルサルタン)GEあり

ミカムロAP,BP配合錠(+テルミサルタン)GEあり ユニシア配合錠LD,HD(+カンデサルタン)GEあり アイミクス配合錠LD,HD(+イルベサルタン)GEあり ザクラス配合錠LD,HD(+アジルサルタン)GEあり カデュエット配合錠1~4番(+アトルバスタチン)GEあり |

| 【分類】 |

持続性Ca拮抗薬

|

| 【効能】 |

高血圧症

狭心症

|

| 【用法用量】 | 高血圧症:2.5~5mgを1日1回。MAX10mg。6歳以上の小児は1回2.5mg/日。 狭心症:5mgを1日1回。適宜増減あり。 |

| 【妊婦】 | 有益性投与 |

| 【授乳】 | 乳汁移行が確認されている |

| 【禁忌】 | ジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者 |

| 【市販薬】 | なし |

カルシウム拮抗薬の中では第3世代にあたり、1日1回服用で長時間効きます。血中濃度上昇も緩やかで長時間効くことから、高血圧の治療において、第一選択薬として、とても処方されやすいお薬です。

作用機序

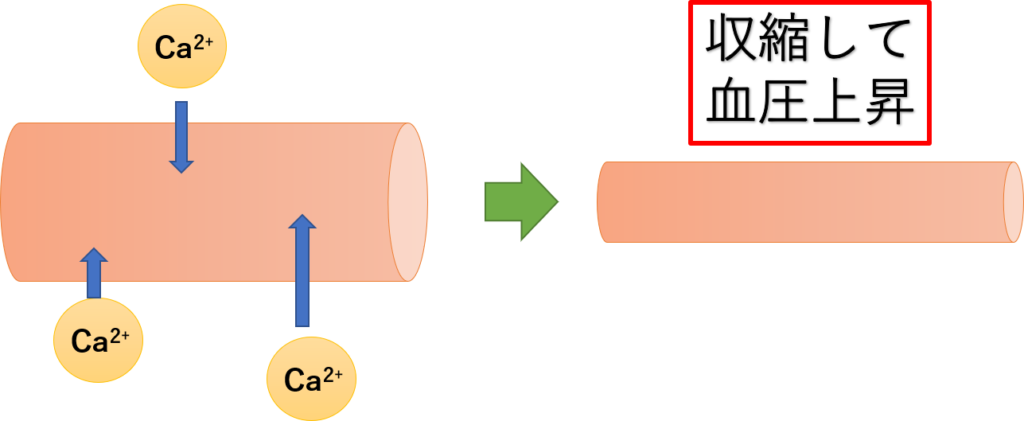

血管の収縮・弛緩には血管平滑筋細胞へのCa2⁺の流入が大きな役割を果たしています。アムロジピンは、Ca2⁺の流入を阻害して血管を拡げることで血圧を下げていきます。

型

作用する部位によって3つの型に分かれ、L型はさらに3つのチャネルに分かれる。

降圧作用に関わる主なチャネル。さらに3つの結合部位が存在。

・N(nifedipin)部位:血管拡張作用が強い一方、心筋への作用は少ない。

・D(diltiazem)部位:主に心臓の血管に作用。降圧目的ではあまり使われない。

・V(verapamil)部位:心臓への親和性が圧倒的。心房細動や不整脈に使われる。

幼若期の心筋細胞や洞房結節細胞、血管平滑筋または腎臓の輸入・輸出細動脈の収縮に関わる。

神経細胞に発現する。ここを遮断すると交感神経終末からのノルアドレナリンの分泌が抑制される。ストレス性の高血圧にも期待される。

アムロジピンはL型のN部位に作用します。血管平滑筋への作用が強く、心筋への作用は弱いです。が、心臓へ栄養を送っている冠動脈に対しての作用があるので、狭心症にも使われます。

副作用

頻度としてはそこまで高くないが、L型カルシウム拮抗薬で特徴的なのが

- 浮腫

- 血圧低下によるふらつきやめまい、動悸など

- 消化管の平滑筋を弛緩することによる逆流性食道炎や便秘 など

1の理由として、L型カルシウム拮抗薬は末梢血管における、静脈血管よりも動脈血管を強く拡張し、毛細血管圧が上昇し血流が悪くなることで、静脈内に血液が滞り、周囲の組織に液体が漏れ出すことで浮腫が起こります。

2の理由は血圧が下がりすぎることで脳への血流が少なくなって起こる、ふらつきやめまい。動悸は血圧が下がることで、それを補おうとして心臓が活発になろうとして動悸が起こります。

3の理由は下部食道括約筋が緩むことで、胃内の胃酸が逆流し、炎症を起こす逆流性食道炎。便秘は腸管の平滑筋が弛緩し、腸の蠕動運動が抑制されることで起こります。

これらはL型カルシウム拮抗薬における特徴みたいですね。

相互作用

| 【薬剤名等】 | 【理由】 |

| 降圧剤 | 降圧作用が強まる可能性 |

| CYP3A4誘導剤 | アムロジピンの代謝が誘導され、血中濃度が低下する可能性 |

| CYP3A4阻害剤: グレープフルーツジュース エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナゾール等 | アムロジピンの代謝が小腸で阻害され、血中濃度が上昇する可能性 |

| シンバスタチン | 機序は不明だがシンバスタチンのAUCが77%上昇した報告あり |

| タクロリムス | アムロジピンと代謝するところが同じなので、代謝が拮抗し、 タクロリムスの血中濃度が上昇する可能性 |

有名なのはグレープフルーツジュース(GFJ)かな。ただグレープフルーツジュースは小腸のCYP3A4阻害をするんだけど、アムロジピンはあまり血中濃度は上昇しないとの報告があります。

こちらの記事に少しだけ触れています↓

服薬指導

さぁ薬の事はわかりました。次はどう患者さんに指導していきましょう。

基本的な確認

- 病識を理解しているか

- 毎日血圧は測って記録しているか

- ふらつきやめまい、むくみ(浮腫)などはあるか

このあたりは確認しておきましょう。

高血圧の治療は将来、様々な合併症にかからないように予防するのが目的です。降圧薬は正常な血圧を保つ働きを助けるので、毎日服用して血管に負担を与えないようにするのが大事です。

長いお付き合いになるようなお薬ですから、日常生活に問題が起こらないような用量で維持するために副作用の発現も気にしたいところです。

医師から指導は受けると思いますが、病識理解のためにも、薬剤師も指導の際には治療がなぜ必要なのか、再度確認していきたいですね。

高血圧は自覚症状が極めて少なく、知らず知らずのうちに症状が進行していき、脳梗塞や心筋梗塞を合併するケースも多々あります。なので、処方された薬剤は毎日服用してもらうことが大切です。またコンプライアンスが悪い方は合併するかもしれない病状(心不全、脳出血、脳梗塞、狭心症、腎障害、眼底出血など)について十分に理解することも大切です。

副作用の説明

副作用の欄にもありましたふらつきやめまい、足のむくみ等、このあたりは伝えておきます。

ふらつきやめまいは転倒するほどのものが発現する場合は中止などが考えられますが、軽いものだったら水分を摂りつつ様子をみます。足のむくみは一時的に起こるだけですぐに元に戻る場合なら様子を見ますが、1日中続くようなものだと薬剤変更なども視野に入れます。

便秘も聞いておいたほうがいいかな。日常生活に支障が起きていないかを基準に考えてもらうといいのかも。

+αで

高血圧は生活習慣病の一種で、生活指導の改善で高血圧が改善します。運動療法や栄養指導なども合わせて行うとよいですね。

コメント