どうも!えふえむ(@fmyaku1015)です。

今回は子供ちゃんへの座薬の使い方について

よく処方されるのは熱さまし、吐き気止めが多いですね~

よくある問い合わせが

座薬2種類あるけど、どっちが先?

座薬入れてからすぐに出てしまったんやけど…

などの質問がよくありますね。

基本的な使い方見ていきましょうか!

粉薬はこちら

座薬の入れ方

乳幼児の場合

- おむつを替えるときみたいにあおむけに寝かせる。

- 両足をあげて、お尻を突き出させる。

- 座薬をティッシュペーパーで持ち、尖ったほうから挿入する。

- 挿入後に座薬が出てしまうことがあるので、挿入したらそのまま30秒~1分ほど指で押さえておく。

- そのまま足をおろしていくと奥に入り込む。

少し大きな子供の場合

- 四つん這い、もしくは立ってお尻を突き出した姿勢で挿入してあげる。

- 挿入したら30秒ほど指で押さえておく。

入れるのを痛がる場合は座薬の尖った部分に水やオリーブオイル、ベビーオイルなどで濡らしておくと入れやすくなります。

入れたと思って油断したらあかんで!

指で押さえておいてや!

- 冷蔵庫保存の座薬を使う場合、冷たさが刺激になってしまうことがあるので、室温でしばらく置いておくか、少し手で温めるとよい。ただし温めすぎると溶けてしまう。→柔らかくなってしまった場合は再度冷蔵庫に入れて硬くする。

- 座薬を使うときは手を清潔に洗ってから。

- なるべく排便を済ませた後のほうがよい。

- 保管は子供の手の届かないところへ。

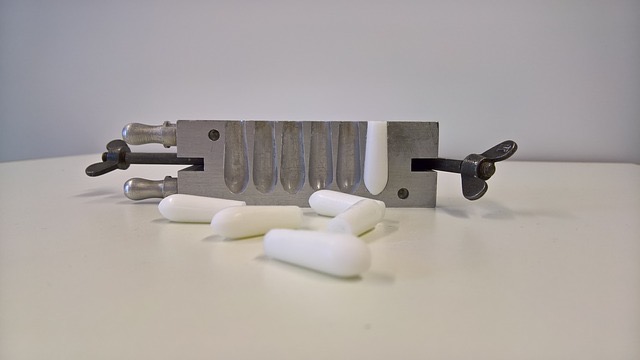

座薬の切り方

子供の体重によっては座薬を切って使用するようにと医師から指示が来る場合があります。

1/2個や2/3個、3/4個使用など様々。

はさみやカッターで切りますが、中には体温などですぐ溶けてしまう座薬もあるため袋から取り出さず、袋に入った状態でバチンッと切るといいでしょう。

冷蔵庫から取り出した直後だと、硬いのではさみなどで切りにくい場合は少しだけ手で温めて柔らかくしてから切るとやりやすいです。

切った残りは衛生上の問題で捨てましょう。

座薬が出てしまったら?

座薬を入れて、挿入直後に出た分は、そのまま入れ直ししたらいいが、

しばらくしてからうんちなどで座薬が一部溶けて出てしまった場合、もう一度いれるか悩むところ。

出てきた座薬の残り方で判断

例えば座薬1個分をまるまる入れたとします。そのあと座薬が出てしまった場合、座薬の半分以上なくなっていた場合は座薬を入れず、しばらく様子を見ます。

症状で判断

例えば熱さましだったら、使用した後にしばらくして出てきてしまった場合、1時間ほど様子を見ます。熱が下がらない場合は薬が吸収されなかったと考えてもう一度挿入する。

吐き気止めの座薬なども同様です。

座薬の種類

| 効能 | 商品名 | |

| 水溶性基材 | 吐き気止め | ナウゼリン(ドンペリドン)坐剤 |

| 抗けいれん薬 | ダイアップ(ジアゼパム)坐剤 | |

| 脂溶性基材 | 解熱鎮痛薬 | アルピニー(アセトアミノフェン)坐剤他 |

| 抗菌薬 | エポセリン(セフチゾキシムNa)坐剤 | |

| 抗けいれん薬 | ワコビタール(フェノバルビタール)坐剤 | |

| 便秘薬 | テレミンゾフト(ビサコジル)坐剤 |

小児に使われる座薬をピックアップ。

◆水溶性基材

- 直腸内の水分を吸収して溶解することで粘膜に広がり吸収される。

- 融点が体温より高いため室温での保存が可能。ゆえに外出先でも持っていける。

◆油脂性基材

- ほとんど融点が体温より低いため冷蔵庫で保存。一部、室温でも保存できるものもあるが冷蔵庫が無難。

2種類の座薬を使う場合は?

座薬には水溶性基材と脂溶性基材とあり、先に油脂性基材を入れてしまうと後に挿入する水溶性基材が吸収されない場合があります。

なので先に使用するのは水溶性基材のほうを挿入し、30分経ったのちに油脂性基材を挿入する。

(例)

ナウゼリン坐剤を使用 ➡ (30分後) ➡ アルピニー坐剤を使用

熱さましを使うタイミング

使うタイミングについてはほとんどが医師から指示があると思います。

一般的には「38.5度以上の時に1回1個使ってください」という風に指示がありますね。

しかし、熱という症状は子供が菌やウイルスなどに対する防御反応で無理に下げる必要はないです。子供は大人と違って高熱が出ていても、けろっとしてる場合が多いです。

先生も無理に使わなくてもいいよと伝えている場合もあります。

なら使うタイミングなくない?ってことなんですが、さすがに子供が高熱でぐったりとしてるときは使ってください。他には

- 母乳やミルクを飲まない

- 泣き方に元気がない

- 目がうつろ

こういった時も使ってあげるといいでしょう。一時的に楽になります。

最後に

とまぁ基礎知識を並べてはいますが、実際、赤ちゃんに挿入した経験はないんですよね。のちのち自分の子供で体験したら、そのやり方だったり共有することができるので服薬指導の会話の幅も増えそうですよね~

小児の服薬指導についてマスターしたいのならこちらがオススメです。

後半に患者向けの指導箋も画像やイラスト付きで載ってたりとするので、とても役立ちます!

コメント